雪、其の形質を美にするのみならんや。功用また少からず。大要十四あり。

第一。空気を清うし、汚濁を駆る。

第二。已に気を清[う]すれば、気、即ち涼爽粹純を致す。

第三。積雪常に山巓を寒からしむ。故に升騰の気、凝集して。水湿を

山礀(さんかん)に生じ。以て江河の源を養う。

第四。冬寒支体

僵瘃(きょうちょく)の病。雪塊を取て。患部に

擦搽(さった)すれば、即愈ゆ。又、

臘雪(ろうせつ)水甘くして大寒。天行

時疫(じえき)を觧し。一切の

瘡毒(そうどく)を療す。その他諸病に於て。必ず須(ま)つ所にして。医家欠くべからず。

第五。遍地に

罨覆(あんぷく)して。寒の土中に浸透するを防拒す。地中頼て以て寒冷を致さず。却て温を得。故に草木肥え茂し。

蟄虫(ちゅうちゅう)生を得。又雪上に橇(そり)を走らし。犬鹿を駆使し。重を引き遠に致す。故に

北陲(ほくすい)雪多くも。害なく利あり。

第六。其の質の軽き。

毳(にこげ)に勝る。故に冬時の

蔬穀(そこく)の。

裊脆(じょうぜい)なるを損せず。却て之を擁包して寒に傷めらるるを防ぐ。

第七。

窖蔵(こうぞう)の氷雪。夏月鳥魚諸肉の

敗餒(はいだい)を防ぎ。

水漿(すいしょう)を冷やして。

収儲(しゅうちょ)

晷(とき)を

延(ひ)くことを得。いはゆる。氷雪冬時これを蔵し夏時これを開き。食肉の禄。

喪祭(そうさい)賓客。用いざること無し。これ亦

輔相(ほしょう)

調燮(ちょうしょう)の一事と。これなり。

第八。冬日地中より発する蒸気を

遏抑(あつよく)し冬天以て

暗晦(あんかい)を致さず。若し冬日の地気をして。恣に空に満たしむれば。冬日更に

昏暗(こんあん)を致すべきなり。

第九。雪中に諸物を生育する。酸塩活機の気を包含す。故に土地の肥沃を醸す。

第十。雪輝よく諸物を照明す。故に北辺に於て。冬日の暗室を照し。冬夜に明を与う。

第十一。積雪尺に盈(みつ)れば

遺煌(いこう)を地下に駆ること一丈。其の春必ず

霡霂(みゃくもく)の小雨ありて。潤沢

澆洽(ぎょうこう)し。以て天下の豊年をなす。

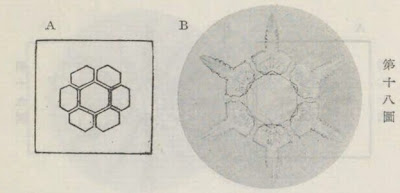

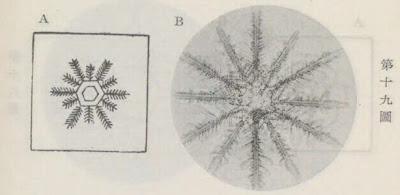

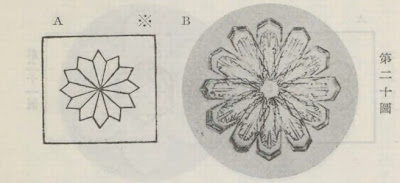

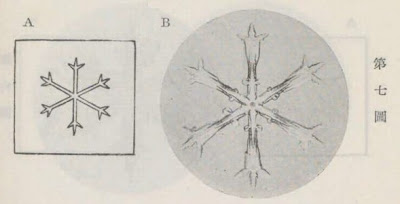

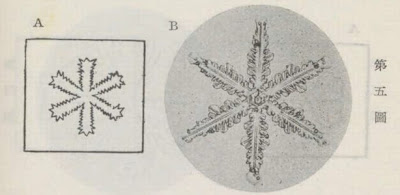

第十二。学者雪によりて。理学の諸支を悟り。詞人画工に至るまで。詩賦の工を添ヘ。山川の美景を図せしむ。

第十三。雪の

潔瑩(けつえい)此すべきもの無く。能く汚濁を洗濯し。臭腐を駆除す。故に中華西洋人の廉潔。物の清浄。必ずこれを之に比す。我邦由伎の名も。亦此義なり。

第十四。諸山の雪。漸を以て融釈し。常時諸川に。適宜の冷水を送り。曽て

乾涸(かんこ)を致さず。以上。人命の係るところ最大。夏月は冷、冬月は温。熱を觧し。寒を禦(ふせ)ぐ。天地の神工。固より偶然に非す。路上の積雪。

我儕(わなみ)これを蹋過(とうか)するがが如き。豈に

奉戴(ほうたい)の意を存せざるべけんや。

壬辰夏六月 許鹿源利位 述

註:

・山礀(さんかん): 礀は澗の類語。山と山との谷間。

・僵(きょう)(こう) 人がたおれること。

・瘃(ちょく)(とう) 寒さで手足が腫れること。しもやけ。

・擦搽(さった)(さっだ): 搽: 皮膚に塗る。擦リ込むこと。

・臘雪(ろうせつ): 陰暦一二月に降る雪。

・時疫(じえき): 流行り病。

・瘡毒(そうどく): かさ。梅毒。

・罨覆(あんぷく)(えんぷく): 罨:おおいかぶせる。:罨法(あんぽう) 炎症や充血を治すために身体の患部を温め又冷やす治療法。

・蟄虫(ちっちゅう): 冬に地中にこもっている虫。

・北陲(ほくすい):北の辺境の地。

・毳(にこげ)(むくげ)(ぜい): やわらかい毛。フェルト。

・蔬穀(そこく): 蔬:食用になる草。

・裊脆(じょうぜい): 裊: しなやか。たおやか。「褭」に同じ。

・窖蔵(こうぞう):窖(こう)(きょう): 穴。深い穴。

・敗餒(はいだい)(はいたい): 餒(あざる): 飢える。腐る。論語:魚餒而肉敗不食

・水漿(すいしょう): 飲料水。

・収儲(しゅうちょ): 儲:たくわえる。「貯」と同意義。

・晷(とき): 晷(キ)(とき)(ひかげ): 日光。日影。時の流れ。

・延ク(ひく): 引く。

・喪祭(そうさい): 喪に服することと、祭ること。

・輔相(ほしょう): 天子を輔(たす)けて政をする大臣。

・調[燮](ちょうしょう): 燮:調和する。調和させる。燮理(ちょうり):宰相が国を治めること。

・遏抑(あつよく): 遏:留める。

・暗晦(あんかい): 暗いこと。

・昏暗(こんあん): 暗いこと。

・遺煌(いこう): 煌:イナゴ。

・霡霂(みゃくもく): 小雨のこと。

・澆洽(ぎょうこう): 澆:そそぐ。:洽:全てを覆う。潤す。

・潔瑩(けつえい)(けつよう): 瑩:美しい玉の光。

・乾涸(かんこ): 川の水が涸れてなくなること。

・我儕(わなみ)(わがせい): (わなみ):自分をへりくだって言う謙称。自称、同輩の者に対して使う。:(わがせい):わたしたち。

・蹋過(とうか): 蹋: 「踏」に同じ。

・奉戴(ほうたい): 謹んでいただくこと。

雪華図説 単純翻刻

雪其形質ヲ美ニスルノミナランヤ。

功用マタ少

カラス。大要十四アリ。第一。空気ヲ清フシ。汚濁ヲ駆

ル。第二。已ニ気ヲ

清フスレハ。気即チ涼爽粹純ヲ致

ス。第三。積雪常ニ山巓ヲ寒カラシム。故ニ升騰ノ気

凝集シテ。水湿ヲ山礀ニ生シ。以テ江河ノ源ヲ養フ。

第四。冬寒支体僵瘃ノ病。雪塊ヲ取テ。患部ニ擦搽ス

レハ即愈ユ。又臘雪水甘クシテ大寒。天行時疫ヲ觧

シ。一切ノ瘡毒ヲ療ス。ソノ他諸病ニ於テ。必須つ所

ニシテ。医家欠クヘカラス。第五。遍地ニ罨覆シテ。寒

ノ土中ニ浸透スルヲ防拒ス。地中頼テ以テ寒冷ヲ

致サス。却テ温ヲ得。故ニ草木肥茂シ。蟄虫生ヲ得。又

雪上ニ橇ヲ走ラシ。犬鹿ヲ駆使シ。重ヲ引キ遠ニ致

ス。故ニ北陲雪多モ。害ナク利アリ。第六其質ノ軽キ。

毳ニ勝ル。故ニ冬時ノ蔬穀ノ。裊脆ナルヲ損セス。却

テ之ヲ擁包シテ。寒ニ傷ラル々ヲ防ク。第七。窖蔵ノ

氷雪。夏月鳥魚諸肉ノ敗餒ヲ防キ。水漿ヲ冷ヤシテ。

収儲晷ヲ延クコトヲ得。

イハユル。氷雪冬時コレヲ

蔵シ。夏時コレヲ開キ。食肉ノ禄。喪祭賓客。用ヒサル

コト無シ。コレ亦輔相調[燮]ノ一事。トコレナリ。第八。

冬日地中ヨリ発スル蒸気ヲ遏抑シ。冬天以テ暗晦

ヲ致サス。若冬日ノ地気ヲシテ。恣ニ空ニ満タシム

レハ。冬日更ニ昏暗ヲ致スヘキナリ。第九。雪中ニ諸

物ヲ生育スル。酸塩活機ノ気ヲ包含ス。故ニ土地ノ

肥沃ヲ醸ス。第十。雪輝ヨク諸物ヲ照明ス。故ニ北辺

ニ於テ。冬日ノ暗室ヲ照シ。冬夜ニ明ヲ与フ。第十一。

積雪尺ニ盈レハ。遺煌ヲ地下ニ駆ルコト一丈。其春

必霡霂ノ小雨アリテ。潤沢澆洽シ。以テ天下ノ豊年

ヲナス。第十二。学者雪ニヨリテ。理学ノ諸支ヲ悟リ。

詞人画工ニ至ルマテ。詩賦ノ工ヲ添ヘ。山川ノ美景

ヲ図セシム。第十三。雪ノ潔瑩此スヘキモノ無ク。能

ク汚濁ヲ洗濯シ。臭腐ヲ駆除ス。故ニ中華西洋。人ノ

廉潔。物ノ清浄。必スコレヲ之ニ比ス。我邦由伎ノ

名モ。亦此義ナリ。第十四。諸山ノ雪。漸ヲ以テ融釈シ。

常時諸川ニ。適宜ノ冷水ヲ送リ。曽テ乾涸ヲ致サス。

以上。人命ノ係ルトコロ最大。夏月ハ冷冬月ハ温。熱ヲ

觧シ。寒ヲ禦ク。天地ノ神工。固ヨリ偶然ニ非ス。路上

ノ積雪。我儕コレヲ蹋過スルカ如キ。豈奉戴ノ意ヲ

存セサルヘケンヤ。

壬辰夏六月 許鹿 源利位 述

註:

・功用マ[タ]: 版によっては、功用マ[ウ] とある。

・清[フ]スレハ:版によっては、清[ノ]スレハ とある。

・イハ[ユ]ル: 版によっては、イハ[ヱ]ル とある。

01. 02.

03. 04. 05. 06.